Glossario – Sole

Etimo secondo TPS

Dal latino sol, sole. La radice indoeuropea di riferimento è *SVAR-, che esprime l’idea di splendere. Sanscrito surya (per “*svaryas”), sole. Forma vedica svar, luce. Svedese sol, sole. Russo svet, luce; sonze, sole. Greco elios (per “*seirios”, in cui la s, sibilante iniziale, è sostituita dallo spirito aspro sulla vocale; l’equivalenza r/l è riconducibile ad una diversa trascrizione greca della r indoeuropea). Hanno la stessa radice Sirio e Selene.

- Rendich approfondisce ulteriormente l’analisi, e propone che nella radice svṛ si possano riconoscere le componenti su e ṛ/ar, che esprimerebbero l’idea di “arrivo [ṛ/ar] del bene [su] come luce” e “arrivo [ṛ/ar] del bene [su] come suono”, dando origine ai termini “splendere, rivolgere gli occhi alla luce, suonare, cantare”: in sanscritosūrya è il sole, e svara è il suono, la nota musicale e la voce. Degna di nota è l’osservazione che, secondo questa interpretazione, le parole latine sol, sole, e servus, ”colui che sorveglia”, schiavo, avrebbero lo stesso etimo (DEC, pp. 498-499).

Sole significa splendore e suono celesti

Nel Lambdoma Vita la definizione è: Il Sole è il seme di fuoco (3.4)

Treccani

sóle s. m. [lat. sōl sōlis]. –

1.a. In astronomia, la stella attorno alla quale gravitano i corpi del sistema planetario di cui fa parte la Terra; rispetto alla nostra galassia occupa una posizione alquanto periferica lungo uno dei bracci a spirale, a circa 8000 parsec dal centro galattico; come tutte le altre stelle contribuisce al moto di rotazione della galassia descrivendo un’orbita completa in circa 200 milioni di anni; la sua breve distanza dalla Terra, 149,6 milioni di km (che la luce percorre in circa 8 minuti) rende il Sole una stella privilegiata per l’osservazione: è l’unica stella il cui diametro apparente sia visto sotto un angolo sensibile di circa 32 minuti di arco (tutte le altre stelle appaiono al telescopio come puntiformi) ed è possibile risolvere da terra dettagli della sua superficie di dimensioni di circa 300 km, per cui la sua osservazione riveste un ruolo fondamentale anche per la formulazione delle teorie sull’evoluzione stellare; è pressoché sferico con un raggio di circa 696.000 km pari a 109 volte quello medio terrestre, una massa di 1030 kg (330.000 volte la massa terrestre), una magnitudine apparente di −26,8 e una magnitudine assoluta di 4,83; nella sequenza principale occupa una posizione intermedia che lo definisce come una stella nana media di colore giallo appartenente alla classe spettrale di luminosità G2V (v. spettrale, n. 2 b); ruota attorno a un asse inclinato di circa 83 gradi sull’eclittica con un periodo, crescente con la latitudine, che sul piano equatoriale è di circa 25 giorni; la sua età, stimata in base alle teorie sull’evoluzione stellare, risulta essere dell’ordine di 4,5 miliardi di anni. Al suo interno il Sole è una sfera di gas caldo, fortemente opaca per tutti i tipi di radiazioni (ad eccezione dei neutrini), per cui osservazioni dirette della struttura interna si estendono solo per poche centinaia di km: sulla struttura solare si possono avanzare solo delle ipotesi sulla base dei dati di osservazione raccolti alla superficie; il modello che attualmente riscuote maggior credito, detto modello standard del S., ipotizza che all’interno di esso, come in tutte le stelle appartenenti alla sequenza principale, la composizione chimica sia abbastanza uniforme e che esso si trovi in una condizione di equilibrio idrostatico, per cui le forze gravitazionali, che tenderebbero a farlo collassare, risultano ovunque perfettamente equilibrate da forze di pressione che tendono invece a farlo espandere; un’ipotesi aggiuntiva prevede che esso sia in equilibrio termico, per cui, benché il gradiente di temperatura dall’interno, molto caldo (15 milioni K), verso la superficie, più fredda (circa 5800 K), generi un flusso netto di calore verso l’esterno, l’energia prodotta nelle profondità interne uguaglia esattamente l’energia perduta dalla superficie sotto forma di radiazione. Nella parte più interna (detta nucleo), la pressione, la temperatura e la densità del gas raggiungono valori sufficienti a innescare reazioni nucleari di fusione, principalmente quelle della catena denominata pp (protone-protone), nella quale due protoni formano un nucleo di deuterio che si fonde con un altro protone producendo un nucleo di elio He3; due nuclei di He3 danno luogo a un nucleo di He4 e 2 protoni: complessivamente si ha dunque la trasformazione di quattro protoni in un nucleo di He4 con sviluppo di energia soprattutto sotto forma di fotoni e neutrini (che data la loro scarsa probabilità di interazione con la materia, riescono ad attraversare liberamente tutto lo spessore solare e possono raggiungere la Terra, dove la misura del loro flusso costituisce l’unica possibile verifica diretta del modello standard del Sole); i fotoni si propagano per successivi assorbimenti e riemissioni che ne diminuiscono l’energia, attraverso la cosiddetta zona radiativa, fino a trasformarsi in radiazione termica che viene poi trasmessa per convezione attraverso la zona convettiva, raggiungendo la superficie. Questa è costituita da uno strato sottilissimo (circa 500 km) e trasparente alla radiazione, detto fotosfera, che mostra una struttura granulare rapidamente variabile (detta granulazione solare, manifestazione in superficie della struttura a celle convettive dello strato sottostante) interrotta da zone oscure, o macchie solari, zone più fredde che si presentano isolate o più spesso in gruppi e sono la manifestazione dei campi magnetici che attraversano in maniera non uniforme la superficie solare; intorno alla fotosfera la cromosfera e la corona formano, assieme alla sua parte superiore, l’atmosfera solare, attraverso la quale, sempre per irraggiamento, si trasmette, sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, l’energia proveniente dal nucleo e fonte essa stessa di radiazioni corpuscolari, dovute in parte all’espansione dei gas costituenti i suoi strati più esterni e in parte all’attività dei centri della fotosfera e della cromosfera. Quest’ultima è una regione di transizione dello spessore di circa 10.000 km, di colore rosa vivo, il cui orlo, osservabile al bordo del Sole nei momenti che precedono e seguono un’eclisse, appare dentellato per i getti di materia lanciati verso l’esterno (protuberanze) e sede anche di fenomeni attivi, quali i brillamenti; il suo strato inferiore, a contatto con la fotosfera (rispetto alla quale ha temperatura più bassa), viene detto strato invertente, per l’effetto di assorbimento che ha sullo spettro della fotosfera, per cui è responsabile della presenza delle righe scure sullo spettro solare. La corona è l’involucro di gas estremamente rarefatti, di colore bianco perlaceo, che si estende per milioni di km fuori dal globo solare; dalla sua parte più esterna, da cui si sollevano lunghi getti di materia (pennacchi), emana un flusso di particelle che raggiunge anche la Terra (vento solare). L’aspetto dell’atmosfera solare rivela al telescopio e agli altri mezzi di osservazione, attraverso le macchie, i brillamenti, ecc., il verificarsi nella sua massa di grandiosi perturbamenti (attività solare), molti dei quali a carattere periodico: si parla di Sole attivo nei periodi, undecennali, nei quali l’attività solare è maggiore, di Sole quieto negli altri. Con riferimento al corpo celeste, Sole è considerato dagli astronomi, e in genere nelle trattazioni scientifiche, come nome proprio, e scritto perciò con iniziale maiuscola; nell’uso comune prevale invece (come per luna) l’iniziale minuscola, e ciò spec. quando ci si riferisce non al corpo celeste in sé ma alla luce, al calore solare, o quando il termine è adoperato in senso fig., o fa comunque parte di una fraseologia acquisita: il disco, i raggi del s.; il giro, o moto di rivoluzione, della Terra intorno al S.; il moto apparente del S. intorno alla Terra; sotto il s., sulla terra, nel prov. niente di nuovo sotto il s. (talvolta citato nella forma latina: nihil sub sole novi). Per il s. di mezzanotte, v. mezzanotte. Con riguardo al percorso dell’astro attraverso i segni dello zodiaco: il S. entra, è, si trova in Ariete, nella Libra, in Capricorno, ecc. Con riguardo all’apparente moto diurno del Sole rispetto alla Terra: il s. sorge, nasce, spunta, si leva o si alza; il s. è alto sull’orizzonte; il s. tramonta, cala, scende, cade (letter. declina, si corica, muore), va giù, va sotto (quando si vede tramontare sul mare); Sorge il mattino in compagnia dell’alba Innanzi al sol, che di poi grande appare Su l’estremo orizzonte (Parini); il sorgere, la levata del s.; il tramonto, il cadere (meno com. la caduta) del s.; mettersi in cammino al levar del s.; coricarsi al calar del s.; letter., il sol levante (v. levante, n. 1), il s. oriente, il s. occidente.

1.b. Nella misura astronomica del tempo, allo scopo di ottenere idealmente un moto regolare del Sole sull’eclittica, si definiscono S. fittizio, quello che, partendo dal perigeo insieme al Sole vero, descrive l’eclittica con velocità angolare costante, ritornandovi insieme al Sole vero, e S. medio quello che, partendo dal punto equinoziale di primavera insieme al Sole fittizio, descrive l’equatore celeste con moto uniforme, ritornando allo stesso punto dopo un anno tropico assieme al Sole fittizio. c. Per analogia, il nome di sole è stato usato talora come sinon. di stella in genere, spec. quando questa si consideri come centro di un sistema planetario: nell’universo ci sono infiniti altri soli.

2.a. La luce solare, in quanto arriva con maggiore o minore intensità sulla Terra: c’è, non c’è s., c’è un bel s., c’è poco s. (secondo che il cielo sia sereno o nuvoloso); una giornata senza s., o al contr. piena di s.; non c’è sabato senza s., detto popolare, nato dall’osservazione o credenza che sono rari i giorni di sabato in cui il sole non si mostri almeno per breve tempo; quando piove e c’è il s., il diavolo fa all’amore, altro proverbio popolare; s. fulgido, splendente, sfolgorante, raggiante, o pallido, velato; un raggio di s.; un occhio di s. (per gli usi proprî e fig. di quest’espressione, v. occhio, al n. 7 d); il riflesso, il riverbero del s.; vedere il s. a scacchi, scherz., essere in carcere (dove la luce passa attraverso le inferriate); tornare a rivedere il s., di persona che per qualche motivo era rimasta lungo tempo al buio, o di cosa che era sepolta o dimenticata; occhiali da s., con vetri colorati per difendere gli occhi dalla luce troppo viva (v. occhiali); fig., è chiaro come il s., è più chiaro del s., di cosa evidente, ovvia. Di solito, per riferirsi alla luce solare, si dice semplicem. luce o sole, ma in alcuni casi, spec. in espressioni enfatiche, è comune la luce del s.; per es.: amare come la luce del s., moltissimo; agire alla luce del s. (o del giorno), in modo aperto, senza sotterfugi.

2.b. Con riguardo al calore: scaldarsi al s.; un s. rovente, che brucia, che scotta; un tiepido s. di primavera; la vampa del s.; nell’uso letter., spec. per riferirsi alle condizioni climatiche, anche al plur.: nel tempo d’està, che erano già l’erbe secche dagli accesi Soli (Vico); i s. cocenti dell’Africa; i miti s. delle regioni mediterranee. Più spesso con riguardo alla luce e al calore insieme: prendere il s. (hai preso troppo s., a chi, per esserci stato troppo esposto, ha la pelle arrossata); abbronzarsi al s.; come picchia il s. oggi!; ripararsi dal s.; ombrellino, ombrellone da s.; fare la cura del s., pop. fare i bagni di s. (v. elioterapia); colpo di s., in medicina e in botanica, v. colpo, n. 5 b (e, per la medicina, anche insolazione). Talvolta s’intende invece un luogo, un punto, illuminato dai raggi del sole, battuto dalla sua luce: stare, mettersi al s., sdraiarsi al s.; lèvati dal s.; Zufola e soffia il serpe per la biscia, Mentre ella con tre lingue al sol si liscia (Poliziano). Si definiscono talvolta paesi del s., o terre del s., le regioni mediterranee, in contrapp. ai paesi nordici dell’Europa, meno soleggiati e spesso nebbiosi. Per ragioni simili, si chiama autostrada del S. l’autostrada Milano-Napoli (detta anche A1). c. In senso ampio, che include tutti i sign. precedenti, e considerando sempre il sole non come astro in sé, ma con riferimento alla luce, al calore che da esso giungono a noi e di cui è la sorgente: tu onore di pianti, Ettore, avrai … finché il Sole Risplenderà su le sciagure umane (Foscolo); il s. meridiano; il s. di gennaio, di luglio, d’agosto; vendere il sol di luglio, fig., v. luglio; farsi onore (o farsi bello) del sol di luglio, fig., vantarsi di un fatto del quale non si ha alcun merito; casa, stanza, giardino pieni di s.; casa esposta al s., che ha la facciata volta a mezzogiorno; dove entra il s. non entra il medico, aforisma con cui si affermano i vantaggi igienici dell’aria e della luce; una zona dove batte, o dove non batte mai, il s.; fam. scherz., dove non batte il s., le parti deretane del corpo (gli diede un calcio dove non batte il s.); fig., avere qualcosa al s., avere qualche proprietà (terreno o edificio): questa buona gente son risoluti d’andare a metter su casa altrove, e di vender quel poco che hanno al s. qui (Manzoni); avere, pretendere, conquistarsi un posto al s. (v. posto2, n. 7 a); mettere le radici, o le barbe, al s., di una pianta, sradicarla, abbatterla; mettere le scarpe al s., morire di morte improvvisa o violenta (in origine, espressione del gergo degli alpini).

3. poet. Giorno, oppure le ore chiare del giorno, dal sorgere al tramonto del sole: quattro soli e altretante lune il mio corpo né da cibo né da sonno fu riconfortato (Sannazzaro); nel seguente sole Giunsero al fiume (Ariosto); Intero un s. al lagrimar si doni (V. Monti); al nuovo s., all’alba del giorno successivo: Goffredo alloggia ne la terra, e vòle Rinovar poi l’assalto al novo s. (T. Tasso). Anche, poet., anno (in quanto ogni anno si rinnova il ciclo delle stagioni): Poi appresso convien che questa caggia Infra tre soli (Dante); lasciato nell’isola del foco, quivi nutricato da erbe … vidi più soli in molta miseria (Boccaccio).

4.a. In similitudini e in usi metaforici, è simbolo della bellezza, della potenza, della sapienza: una fanciulla bella come il s., che è un raggio di s., un vero s.; Uno spirto celeste, un vivo sole Fu quel ch’i’ vidi (Petrarca); la sua figura brilla, splende come un s.; Re Sole, appellativo del re di Francia Luigi XIV. Di persona grandemente amata: è il mio s., il suo s.; meglio è morire, Che senza te, mio sol, viver poi cieco (Ariosto); con altro traslato: Così mi disse il sol de li occhi miei (Dante), Beatrice, in quanto, come simbolo della teologia, è luce alla mente del poeta. Frequente anche, nel linguaggio poetico o ascetico, come attributo di Dio (sommo S., S. di giustizia e sim.): Ringrazia il Sol de li angeli (Dante); Vergine bella, che di sol vestita, Coronata di stelle, al sommo Sole Piacesti (Petrarca). Nella concezione dantesca del paradiso, il cielo del S. è il quarto cielo del sistema tolemaico, quello nel quale appaiono al poeta gli spiriti sapienti.

4.b. In alcune espressioni fig., enfatiche, simboleggia la funzione di luminosa guida, di meta ideale e sim.: il s. della libertà. In partic., il s. dell’avvenire, espressione assunta a simbolo del socialismo: è nel 4° verso dell’Inno dei lavoratori (1886) di F. Turati musicato da A. Galli: «Sulla libera bandiera Splende il sol de l’avvenir»; si trova però già prima in una lettera di G. Garibaldi del 5 agosto 1873 (agli amici del Gazzettino rosa): «l’Associazione internazionale dei Lavoratori è il Sole dell’avvenire». c. poet. Al plur., gli occhi (di una bella donna o della donna amata): Sotto duo negri e sottilissimi archi Son duo negri occhi, anzi duo chiari soli (Ariosto).

5. Monte del S., in chiromanzia, una delle sette sporgenze del palmo della mano, che hanno interesse in relazione alla lettura di essa; è situato alla base dell’anulare e indicherebbe, se pronunciato, idealismo, senso estetico, amore del lusso.

6. Pietra di s., in mineralogia, sinon. di avventurina, nel sign.

Leggi la definizione direttamente sul dizionario

Wikipedia

Il Sole (dal latino: Sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale orbitano gli otto pianeti principali (tra cui la Terra), i pianeti nani, i loro satelliti, innumerevoli altri corpi minori e la polvere diffusa per lo spazio, che forma il mezzo interplanetario. La massa del Sole, che ammonta a circa 2 × 1030 kg, rappresenta da sola il 99,86% della massa complessiva del sistema solare.

Il Sole è una stella di dimensioni medio-piccole costituita principalmente da idrogeno (circa il 74% della sua massa, il 92,1% del suo volume) ed elio (circa il 24-25% della massa, il 7,8% del volume), cui si aggiungono altri elementi più pesanti presenti in tracce.

È classificato come una “nana gialla” di tipo spettrale G2 V: “G2” indica che la stella ha una temperatura superficiale di 5 777 K (5 504 °C), caratteristica che le conferisce un colore bianco estremamente intenso e cromaticamente freddo, che però spesso può apparire giallognolo, a causa della diffusione luminosa nell’atmosfera terrestre, in ragione dell’elevazione dell’astro sull’orizzonte e nondimeno della limpidezza atmosferica. La V (5 in numeri romani) indica che il Sole, come la maggior parte delle stelle, è nella sequenza principale, ovvero in una lunga fase di equilibrio stabile in cui l’astro fonde, nel proprio nucleo, l’idrogeno in elio.

Tale processo genera ogni secondo una grande quantità di energia (equivalente a una potenza di 3,9 × 1026 W), emessa nello spazio sotto forma di radiazioni elettromagnetiche (radiazioni solari), flusso di particelle (vento solare) e neutrini. La radiazione solare, emessa fondamentalmente come luce visibile ed infrarossi, consente la vita sulla Terra fornendo l’energia necessaria ad attivare i principali meccanismi che ne stanno alla base; inoltre l’insolazione della superficie terrestre regola il clima e la maggior parte dei fenomeni meteorologici.

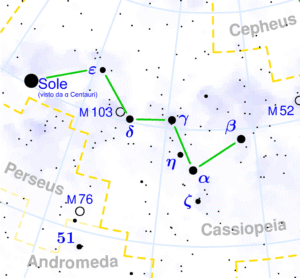

Collocato all’interno del Braccio di Orione, un braccio secondario della spirale galattica, il Sole orbita attorno al centro della Via Lattea ad una distanza media di circa 26 000 anni luce e completa la propria rivoluzione in 225-250 milioni di anni. Tra le stelle più vicine, poste entro un raggio di 17 anni luce, il Sole è la quinta più luminosa in termini intrinseci: la sua magnitudine assoluta, infatti, è pari a +4,83. Se fosse possibile osservare la nostra stella da α Centauri, il sistema stellare più vicino, essa apparirebbe nella costellazione di Cassiopea con una magnitudine apparente di 0,5.

Il simbolo del Sole consiste di una circonferenza con un punto al centro ☉ (Unicode: U+2609 = ; entità nei linguaggi HTML, XML e derivati: ☉ = ☉).

Osservazione

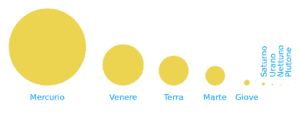

Raffronto tra le dimensioni apparenti del Sole viste dai pianeti del sistema solare; dalla Terra, il diametro angolare apparente misura, in media, 32′ 03″

Il Sole è l’unica stella la cui forma possa essere apprezzata semplicemente alla vista, grazie al suo diametro angolare apparente medio di 32‘ 03“ d’arco, che varia però a seconda del punto in cui la Terra si trova nel corso della sua orbita: raggiunge infatti il valore massimo (32′ 35″) quando il nostro pianeta si trova al perielio, mentre il valore minimo (31′ 31″) all’afelio. Simili dimensioni apparenti consentono, previo l’utilizzo di particolare strumentazione ed adeguate protezioni, di osservare i dettagli della superficie della nostra stella allo scopo di rivelare e studiare i fenomeni che la caratterizzano.

A occhio nudo è possibile distinguere il disco solare al tramonto o in presenza di nebbia e nubi, quando l’intensità luminosa è sensibilmente minore. Tali osservazioni permettono, seppure in rare circostanze, di osservare delle macchie solari particolarmente estese. Utilizzando poi un modesto telescopio, dotato di un adeguato filtro o utilizzato in modo da proiettare l’immagine della stella su uno schermo bianco, è possibile osservare agevolmente le macchie solari e i brillamenti. Tuttavia, a causa dei rischi a cui è soggetta la retina dell’occhio, l’osservazione del Sole senza le giuste protezioni è dannosa alla vista: infatti, la forte radiazione può provocare la morte di parte delle cellule della retina, deputate alla visione, oppure la degenerazione di alcune strutture oculari, come il cristallino.

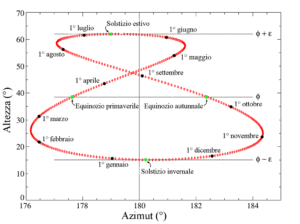

Analemma solare

La combinazione delle dimensioni e della distanza dalla Terra del Sole e della Luna è tale che i due astri si presentano nel cielo pressappoco col medesimo diametro apparente; tale situazione è all’origine di periodiche occultazioni della stella da parte del nostro unico satellite naturale, che prendono il nome di eclissi solari; le eclissi totali, in particolare, consentono di visualizzare la corona solare e le protuberanze.

Un’altra osservazione riguarda il suo moto apparente nella volta celeste. Tale moto nell’arco della giornata è sfruttato nella scansione delle ore, con l’aiuto di strumenti preposti come le meridiane.

Inoltre, la stella sembra compiere in un anno un tragitto lungo la fascia zodiacale che varia di giorno in giorno. La traiettoria descritta dal Sole, rilevata determinando la sua posizione alla stessa ora ogni giorno durante l’anno, prende il nome di analemma ed ha una forma somigliante al numero 8, allineato secondo un asse nord-sud. La variazione della declinazione solare annua in senso nord-sud è di circa 47° (per via dell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto all’eclittica di 66° 33′, causa fondamentale dell’alternarsi delle stagioni); vi è anche una piccola variazione in senso est-ovest causata dalla differente velocità orbitale della Terra, che, nel rispetto delle leggi di Keplero, è massima al perielio e minima all’afelio.

……

Il Sole orbita a una distanza dal centro della Via Lattea stimata in 26 000 ± 1400 anni luce (7,62 ± 0,32 kpc). La stella è situata in una regione periferica della Galassia, più precisamente all’interno della Bolla Locale, una cavità nel mezzo interstellare della Cintura di Gould, collocata nel bordo più interno del Braccio di Orione, un braccio galattico secondario posto tra il Braccio di Perseo e il Braccio del Sagittario; i due bracci sono separati da circa 6500 anni luce di distanza. La nostra stella si trova attualmente nella Nube Interstellare Locale, un addensamento del mezzo interstellare dovuto all’unione della Bolla Locale con l’adiacente Bolla Anello I. Data la relativa lontananza dal centro galattico, da altre regioni ad elevata densità stellare e da forti sorgenti di radiazioni quali pulsar o oggetti simili, il Sole, e dunque il sistema solare, si trova in quella che gli scienziati definiscono zona galattica abitabile.

Il sistema solare impiega 225–250 milioni di anni per completare una rivoluzione attorno al centro della Galassia (anno galattico); perciò il Sole avrebbe completato 20–25 orbite dal momento della sua formazione ed 1/1250 di orbita dalla comparsa dell’essere umano sulla Terra. La velocità orbitale della nostra stella è di circa 220 km/s; a questa velocità il sistema solare impiega circa 1 400 anni per percorrere la distanza di un anno-luce, ossia 8 giorni per percorrere una unità astronomica (UA). La direzione apparente verso cui si muove la nostra stella durante la propria rivoluzione attorno al centro di massa della Galassia prende il nome di apice solare e punta verso la stella Vega e la costellazione di Ercole, con un’inclinazione di circa 60° in direzione del centro galattico.

Si ritiene che l’orbita del Sole abbia una forma ellittica quasi circolare, tenendo conto delle perturbazioni causate dalla diversa distribuzione delle masse nei bracci della spirale galattica; inoltre il Sole oscilla al di sopra e al di sotto del piano galattico mediamente 2,7 volte ogni orbita, secondo un andamento assimilabile ad un moto armonico. Poiché la densità stellare è piuttosto alta nel piano galattico e nei suoi pressi, tali oscillazioni coincidono spesso con un incremento nel tasso degli impatti meteoritici sulla Terra, responsabili talvolta di catastrofiche estinzioni di massa. Tale incremento è dovuto al fatto che le altre stelle esercitano delle forze mareali sugli asteroidi della Fascia principale o della Cintura di Kuiper o sulle comete della Nube di Oort, che vengono di conseguenza dirette verso il sistema solare interno.

Il Sole fa parte di un gruppo di oltre 100 milioni di stelle di classe spettrale G2 note all’interno della Via Lattea e supera in luminosità ben l’85% delle stelle della Galassia, gran parte delle quali sono deboli nane rosse. Tra le stelle luminose più vicine, poste entro un raggio di 17 anni luce, il Sole occupa la quinta posizione in termini di luminosità intrinseca: la sua magnitudine assoluta, infatti, è pari a +4,83.

La costellazione di Cassiopea come apparirebbe da α Centauri.

Ciclo solare

Il ciclo solare (detto anche ciclo dell’attività magnetica solare) è il tempo, mediamente pari a undici anni, che intercorre tra due periodi di minimo dell’attività solare; la lunghezza del periodo non è strettamente regolare, ma può variare tra i dieci e i dodici anni. È anche la principale causa delle periodiche variazioni di tutti i fenomeni solari che influiscono sul tempo meteorologico spaziale.

Alimentato da un processo di tipo idromagnetico, all’origine del campo magnetico solare stesso, il ciclo solare:

- modella l’atmosfera ed il vento solare;

- modula l’irradianza solare;

- modula il flusso delle radiazioni a lunghezza d’onda corta, dagli ultravioletti ai raggi X;

- modula la frequenza dei fenomeni eruttivi, come i flare e le espulsioni di massa;

- modula indirettamente il flusso dei raggi cosmici ad alta energia che penetrano nel sistema solare.

Il ciclo solare si divide in due fasi: una fase di massimo, in cui l’attività della stella si presenta più frenetica, e una fase di minimo, in cui l’attività è meno intensa. L’attività solare durante il minimo coincide spesso con temperature più basse rispetto alla media sulla Terra, mentre le fasi di massimo più ravvicinate tendono ad essere correlate a temperature più alte rispetto alla media.

Poiché i campi magnetici possono influire sui venti stellari, arrivando ad agire come dei “freni” che rallentano progressivamente la rotazione della stella man mano che essa compie il proprio percorso evolutivo, le stelle non più giovani, come il Sole per l’appunto, compiono la propria rotazione in tempi più lunghi e presentano un’attività magnetica meno intensa. I loro livelli di attività tendono a variare in maniera ciclica e possono cessare completamente per brevi periodi di tempo. Un esempio fu il minimo di Maunder, durante il quale il Sole andò incontro ad un settantennio, nel corso del XVII secolo, di attività minima; in questo periodo, noto anche come “Piccola era glaciale”, l’Europa subì un brusco calo delle temperature.

I primi minimi solari di considerevole durata furono scoperti attraverso l’analisi dendrocronologica degli anelli annuali dei tronchi di alcuni alberi, il cui spessore dipende dalle condizioni ambientali in cui vivono i vegetali; le linee più sottili sembravano coincidere con i periodi in cui le temperature globali erano state al di sotto della media.

Energia solare

L’energia solare è la fonte primaria di energia sulla Terra. La quantità di energia luminosa che giunge per ogni unità di tempo su ogni unità di superficie esposta direttamente alla radiazione solare prende il nome di costante solare ed il suo valore è approssimativamente di 1370 W/m². Moltiplicando questo valore per la superficie dell’emisfero terrestre esposto al Sole si ottiene una potenza maggiore di 50 milioni di gigawatt (GW). Tuttavia, poiché la luce solare subisce un’attenuazione nell’attraversare l’atmosfera terrestre, alla superficie del nostro pianeta il valore della densità di potenza scende a circa 1000 W/m², raggiunto in condizioni di tempo sereno quando il Sole è allo zenit (ovvero i suoi raggi sono perpendicolari alla superficie). Tenendo poi in conto il fatto che la Terra è uno sferoide in rotazione, l’insolazione media varia a seconda dei punti sulla superficie e, alle latitudini europee, è di circa 200 W/m².

Le reazioni della fase luce dipendente della fotosintesi clorofilliana

La radiazione solare è alla base della vita sul nostro pianeta: rende possibile la presenza di acqua allo stato liquido, indispensabile alla vita, e permette la fotosintesi da parte dei vegetali, che producono l’ossigeno necessario a gran parte dei viventi. La fotosintesi si serve dell’energia di tale radiazione, che viene immagazzinata in legami chimici, per sintetizzare composti organici (essenzialmente glucidi) a partire da sostanze inorganiche (CO2 e H2O). Anche l’uomo si serve dell’energia del Sole, che viene raccolta da strutture, quali i pannelli solari, adibite a diversi scopi, come il riscaldamento dell’acqua o la produzione di energia elettrica (pannelli fotovoltaici). Inoltre, l’energia immagazzinata nel petrolio e in tutti gli altri combustibili fossili deriva da quella della nostra stella, che è stata convertita in energia chimica grazie alla fotosintesi delle piante vissute milioni di anni fa.

La radiazione ultravioletta (UV) solare ha un’importante funzione antisettica e viene impiegata per la disinfezione di alcuni oggetti e delle acque grazie al metodo SODIS.. È responsabile dell’abbronzatura e delle scottature dovute ad un’eccessiva esposizione al Sole, ma ha anche un ruolo fondamentale in medicina: infatti induce la sintesi, da parte della pelle, delle vitamine del gruppo D, indispensabili per il benessere osseo. La quantità di ultravioletti che raggiunge la superficie terrestre è notevolmente inferiore a quella registrata alla sommità dell’atmosfera, poiché le molecole di ozono, che vanno a costituire una fascia (detta ozonosfera) nella parte inferiore della stratosfera, schermano e riflettono nello spazio buona parte della radiazione. La quantità di UV varia anche a seconda della latitudine ed è massima all’equatore e alle regioni tropicali, dove è maggiore l’insolazione. Tale variazione è responsabile di diversi adattamenti biologici, come ad esempio il colore della pelle delle diverse popolazioni umane diffuse nelle differenti regioni del globo.

Fonte di energia alternativa

L’insolazione media annua alla sommità dell’atmosfera (sopra) e alla superficie

La quantità di energia solare che arriva sul suolo terrestre è enorme (circa diecimila volte l’energia usata dall’umanità a parità di tempo), ma poco concentrata, pertanto è necessario raccogliere energia da aree molto vaste per ricavarne quantità significative; inoltre è piuttosto difficile da convertire in energia facilmente sfruttabile, come quella elettrica, con efficienze accettabili. Per il suo sfruttamento ai fini della produzione elettrica occorrono prodotti in genere di costo elevato (come pannelli fotovoltaici), che rendono l’energia solare più costosa di altre fonti energetiche. Lo sviluppo di tecnologie che possano rendere economico l’uso del fotovoltaico è un settore della ricerca molto attivo, per il momento non ha conseguito risultati di grosso rilievo.

Viceversa, l’energia solare può essere convenientemente utilizzata per generare calore (solare termico).

Tre sono le tecnologie principali per acquisire l’energia del Sole:

- Il pannello solare termico utilizza i raggi solari per scaldare un liquido con speciali caratteristiche, contenuto nel suo interno, che cede calore, tramite uno scambiatore di calore, all’acqua contenuta in un serbatoio di accumulo. Le temperature in genere sono inferiori ai 100 °C.

- Il pannello solare a concentrazione sfrutta una serie di specchi parabolici a struttura lineare per concentrare i raggi solari su un tubo ricevitore in cui scorre un fluido termovettore (un fluido in grado di trasportare il calore ricevuto dal Sole ai sistemi di accumulo e scambio) o una serie di specchi piani che concentrano i raggi all’estremità di una torre in cui è posta una caldaia riempita di sali che per il calore fondono. In entrambi i casi “l’apparato ricevente” si riscalda a temperature relativamente elevate (400 °C ~ 600 °C) utili a fini sia puramente termici che termoelettrici.

- Il pannello fotovoltaico sfrutta le proprietà di particolari elementi semiconduttori di produrre energia elettrica quando sollecitati dalla radiazione luminosa (effetto fotoelettrico).

Sistema planetario

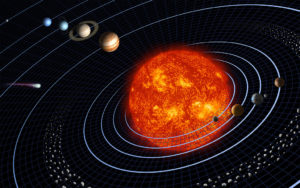

Raffigurazione schematica del sistema solare. Le dimensioni dei pianeti e le distanze non sono in scala

Il Sole è una tra le numerose stelle a possedere un proprio sistema planetario, il sistema solare, costituito da tutti i corpi che sono mantenuti in orbita attorno alla stella dalla sua attrazione gravitazionale. Questi si suddividono in: pianeti, pianeti nani e corpi minori.

I pianeti del sistema solare sono otto; in ordine di distanza crescente dalla stella: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno (conosciuti fin dall’antichità), Urano (scoperto nel 1781) e Nettuno (scoperto nel 1846). I pianeti si distinguono in terrestri o rocciosi e gassosi o gioviani, a seconda delle loro caratteristiche chimico-fisiche; i primi, solidi, densi e poco massicci, si trovano nella parte più interna e calda del sistema solare; i secondi, gassosi, poco densi ed estremamente massicci, sono propri delle zone più esterne e fredde del sistema.

Dal 1930 al 2006 si contavano nove pianeti: il nono era Plutone, scoperto appunto nel 1930. Nel 2006 l’Unione Astronomica Internazionale ha deciso di declassare Plutone al rango di pianeta nano,] promuovendo in questa categoria anche l’asteroide Cerere e l’oggetto transnettuniano Eris. Recentemente è stata introdotta una nuova categoria di oggetti, i plutoidi, della quale fanno parte i pianeti nani transnettuniani; al settembre 2008 fanno parte di questa categoria quattro oggetti: oltre ai già citati Plutone ed Eris, Haumea e Makemake; si ritiene però che il numero di pianeti nani sia destinato a crescere nei prossimi anni. Tutti i pianeti nani sinora scoperti si trovano, per definizione, all’interno di cinture asteroidali.

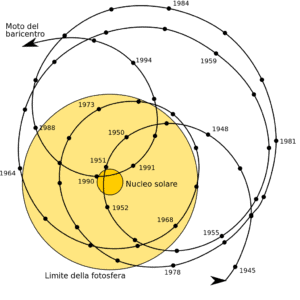

Il moto del baricentro del sistema solare in relazione al Sole

Al novero dei corpi minori appartiene un vastissimo numero di oggetti; tra essi si ricordano gli asteroidi, disposti in cinture asteroidali: tra Marte e Giove si estende la fascia principale, composta da milioni di oggetti rocciosi caratterizzati da orbite più o meno variabili; oltre Nettuno si stende una seconda cintura asteroidale, la fascia di Kuiper, la cui densità effettiva è sconosciuta. Ancora più esternamente, tra 20 000 e 100 000 UA di distanza dalla stella, si trova la nube di Oort, ritenuta il luogo d’origine delle comete.

Tutti questi oggetti costituiscono una minima parte del sistema: infatti il 99,86% della massa del sistema solare è costituito dal Sole, All’interno del sistema solare lo spazio tra un corpo celeste e un altro non è vuoto: pulviscolo, gas e particelle elementari costituiscono il mezzo interplanetario.

I pianeti, e in particolare il più massiccio di tutti, Giove, esercitano delle influenze gravitazionali sul centro di massa del sistema solare tali da far sì che esso non coincida con il centro del Sole, ma piuttosto, a seconda dell’entità delle interazioni (che variano nel tempo), che più spesso ricada all’esterno della stella. Il fatto che il baricentro del sistema e il centro della stella non coincidano è responsabile del moto di rivoluzione che il centro di massa della stella, ovvero il suo nucleo, compie attorno al baricentro, moto che a distanza di poche centinaia di anni varia assumendo una direzione ora prograda ora retrograda.

Il Sole nella cultura

Etimologia e altri nomi

Il termine “Sole” deriva dal latino sol, solis, che deriverebbe, insieme con il termine sanscrito सऊरयअस (sûryas, in origine *svaryas, la cui radice svar- significa risplendere), dalla radice indoeuropea: sóh₂wl̥. Dalla medesima radice deriva l’aggettivo greco σείριος (séirios; originariamente σϝείριος, swéirios), splendente; tale aggettivo, soprattutto nella sua forma personificata ὁ Σείριος (ho Séirios, che significa Colui che risplende), era uno degli epiteti del Sole, soprattutto in ambito poetico-letterario. È da notare anche come dal medesimo aggettivo derivi il nome della stella più luminosa del cielo notturno, Sirio (α Canis Majoris).

Il prefisso elio-, che indica diversi aspetti riguardanti il Sole (come elio-grafia, elio-sismologia e via dicendo), deriva dal greco Ἥλιος (Helios), che era il nome con cui gli Antichi Greci designavano correntemente l’astro e la divinità preposta. Il termine ἥλιος, principalmente nella variante dorica αἔλιος (āèlios, che sta per un antico *ayelios), deriverebbe da una radice indoeuropea *us- allungata in *aus-, che significa ardere, rilucere.

In estremo Oriente il significato “Sole” è dato dal simbolo 日 (cinese pinyin rì), nonostante sia anche chiamato 太阳 (tài yáng). In vietnamita queste parole Han sono note come nhật e thái dương rispettivamente, mentre la parola vietnamita originale mặt trời significa letteralmente “volto dei cieli”. La Luna e il Sole sono associati ad Yin e Yang, rispettivamente Yang il Sole e Yin la Luna, come opposti dinamici.

Nella mitologia e nella religione

Il Sole alato, un antico simbolo (risalente al III millennio a.C.) di Horus, identificato in seguito con Ra.

Il Sole alato, un antico simbolo (risalente al III millennio a.C.) di Horus, identificato in seguito con Ra.

In molte culture antiche, a partire dalla preistoria, il Sole era concepito come una divinità o un fenomeno soprannaturale; il culto ad esso tributato era centrale in molte civiltà, come quella inca, in Sud America, e azteca, nel Messico.

Nella religione egizia il Sole era la divinità più importante; il faraone stesso, considerato una divinità in terra, era ritenuto il figlio del Sole. Le più antiche divinità solari erano Wadjet, Sekhmet, Hathor, Nut, Bastet, Bat e Menhit. Hathor (identificata poi con Iside) generò e si prese cura di Horus (identificato in seguito con Ra). I moti del Sole nel cielo rappresentavano, secondo la concezione del tempo, una lotta ingaggiata dall’anima del faraone ed Osiride. L’assimilazione al culto solare di alcune divinità locali (Hnum-Ra, Min-Ra, Amon-Ra) raggiunse il culmine al tempo della quinta dinastia.

Durante la diciottesima dinastia, il faraone Akhenaton tentò di trasformare la tradizionale religione politeista egizia in una pseudo-monoteista, nota come Atonismo. Tutte le divinità, compreso Amon, furono sostituite da Aton, la divinità solare che regnava sulla regione di Akhenaton. Diversamente dalle altre divinità, Aton non possedeva forme multiple: la sua unica effigie era il disco solare. Tale culto non sopravvisse a lungo dopo la morte del faraone che lo introdusse e ben presto il tradizionale politeismo fu riaffermato dalla stessa casta sacerdotale, che tempo prima aveva abbracciato il culto atonistico.

Nella mitologia greca la divinità solare principale fu Elio, figlio dei Titani Iperione e Teia. Il dio viene normalmente rappresentato alla guida del carro del sole, una quadriga tirata da cavalli che emettono fuoco dalle narici. Il carro sorgeva ogni mattina dall’Oceano e trainava il Sole nel cielo, da est a ovest, dove si trovavano i due palazzi del dio. In epoca più recente, Elio fu assimilato ad Apollo.

Eliogabalo gran sacerdote del Sole, Simeon Solomon, 1866. Eliogabalo era, per diritto ereditario, gran sacerdote del dio solare di Emesa, El-Gabal; già all’età di quattordici anni esercitava il proprio sacerdozio.

Il culto del Sole in quanto tale trovò terreno fertile anche a Roma; il primo tentativo di introdurre il culto solare fu ad opera dell’imperatore Eliogabalo, sacerdote del dio solare siriano El-Gabal. El è il nome della principale divinità semitica, mentre Gabal, che è legato al concetto di “montagna” (si confronti con l’ebraico gevul e l’arabo jebel), è la sua manifestazione ad Emesa, suo principale luogo di culto. La divinità fu in seguito importata nel pantheon romano e assimilato al dio solare romano noto come Sol Indiges in età repubblicana e poi Sol Invictus nel II e III secolo. Un altro importante culto solare, a carattere misterico, fu il mitraismo, da Mitra, sua divinità principale, che fu importato nell’Urbe dalle legioni stanziate in Medio Oriente, principalmente in Siria. Tuttavia l’affermazione del culto solare, il Sol Invictus, si ebbe con Aureliano, il quale si proclamò suo supremo sacerdote. Le celebrazioni del rito della nascita del Sole (il Natale del Sole infante, più tardi Dies Natalis Solis Invicti, Natale del Sole invitto), avvenivano il 25 dicembre, con particolare solennità in Siria ed Egitto, province in cui tale culto era radicato da secoli. Il rito prevedeva che celebranti, ritiratisi in appositi santuari, ne uscissero a mezzanotte, annunciando che la Vergine aveva partorito il Sole, raffigurato nelle sembianze di un infante. Il culto del Sol Invictus perdurò sino all’avvento del Cristianesimo e alla sua ufficializzazione come religione di Stato con l’editto di Tessalonica di Teodosio I, il 27 febbraio 380.

Il 7 marzo 321, l’imperatore Costantino I decretò che il settimo giorno della settimana, il Dies Solis, diventasse il giorno del riposo; il decreto non era stato emanato a favore di alcuna religione, ma era un atto di regolamentazione delle attività settimanali che entrò a far parte del corpo legislativo romano.

(LA) «Imperator Constantinus. Omnes iudices urbanaeque plebes et artium officia cunctarum venerabili Die Solis quiescant. Ruri tamen positi agrorum culturae libere licenterque inserviant, quoniam frequenter evenit, ut non alio aptius die frumenta sulcis aut vineae scrobibus commendentur, ne occasione momenti pereat commoditas caelesti provisione concessa. Const. A. Helpidio. * <A. CCCXXI PP. V. Non. Mart. Crispo II et Constantino II Conss.>»

(IT) «L’imperatore Costantino. Nel venerabile giorno del Sole, si riposino i magistrati e gli abitanti delle città, e si lascino chiusi tutti i negozi. Nelle campagne, però, la gente sia libera legalmente di continuare il proprio lavoro, perché spesso capita che non si possa rimandare la mietitura del grano o la semina delle vigne; sia così, per timore che negando il momento giusto per tali lavori, vada perduto il momento opportuno, stabilito dal cielo. <Emanato il VII giorno di Marzo, Crispo e Costantino, consoli per la seconda volta>» (Codice Giustiniano 3.12.2)

Mosaico di Gesù come il Christo Sole; Mausoleo M nella necropoli del III secolo sotto la Basilica di San Pietro in Vaticano.

Alcuni cristiani approfittarono del decreto imperiale per trasferire il significato dello Shabbat ebraico al Dies Solis, che, sin dall’epoca di Giustino (II secolo), iniziò ad assumere tra le comunità cristiane il nome di Dies Dominica (Giorno del Signore), memoriale settimanale della Risurrezione di Gesù avvenuta, secondo il racconto evangelico, il primo giorno dopo il sabato (Mt 28,1; Mc 16,1; Lc 24,1; Gv 20,1); il 3 novembre 383, per volere di Teodosio, il Dies Solis viene infine ufficialmente rinominato Dies Dominica.

Dopo aver abbracciato la fede cristiana, nel 330 l’imperatore fece coincidere con un decreto il Dies Natalis Solis Invicti con la data di nascita di Gesù, considerato dai cristiani il “Sole di giustizia” profetizzato da Malachia (Mal, 4:2), ufficializzando per la prima volta il festeggiamento cristiano. Così scriveva un secolo prima Cipriano, vescovo di Cartagine: «Come ha magnificamente agito la Provvidenza nel far sì che, nel giorno in cui è nato il Sole, sia nato il Cristo!». Nel 337 papa Giulio I ufficializzò la data liturgica del Natale da parte della Chiesa cristiana (oggi divisa in cattolica, ortodossa e copta), come riferito da Giovanni Crisostomo nel 390: «In questo giorno, 25 dicembre, anche la natività di Cristo fu definitivamente fissata in Roma.»

Nella letteratura e nella musica

Nella cultura, il Sole è usato principalmente come un riferimento mitologico e mistico-religioso, più che in ambito letterario: a differenza delle stelle infatti, che sono citate come meraviglie notturne dai poeti e dai letterati, il Sole in letteratura è utilizzato soprattutto come riferimento per l’alternarsi del dì e della notte. Non mancano tuttavia dei forti riferimenti specificatamente dedicati a questa stella in letteratura, in pittura e persino nella musica.

Uno dei testi più celebri ed anche più antichi della letteratura italiana che fa riferimento al Sole è in Cantico di Frate Sole, noto anche come Cantico delle creature scritto da San Francesco d’Assisi, completato, secondo la leggenda, due anni prima della sua morte, avvenuta nel 1226. Il Cantico è una lode a Dio, una preghiera permeata da una visione positiva della natura, poiché nel creato è riflessa l’immagine del Creatore. Con la nascita della scienza storiografica, fra Settecento e Ottocento e con gli ideali romantici delle “radici popolari della poesia”, l’opera venne presa in considerazione dalla tradizione critica e filologica.

Dante e Beatrice nel Cielo del Sole, sede degli spiriti sapienti: miniatura di Giovanni di Paolo (1440)

Anche Dante Alighieri, da buon conoscitore dell’astronomia, non manca di citare il Sole nelle sue opere, utilizzandolo come riferimento astronomico: nel Primo Canto del Paradiso, ad esempio, descrive la luce del Sole, spiegando che dal momento che illumina l’emisfero in cui si trova il Purgatorio, la città di Gerusalemme, che si trova dalla parte opposta della Terra, è in quel momento immersa nell’oscurità della notte. Dante si sofferma così ad osservare lo splendore del nostro astro, imitando la sua guida, Beatrice.

Il tramonto del Sole al termine di un Sol marziano visto dal rover Spirit della NASA sul bordo del cratere Gusev.

Anche nelle favole si fa saltuariamente ricorso alla figura del Sole, ove però appare come un personaggio a tutti gli effetti; fra gli esempi più noti vi sono, oltre a quelle di Fedro, le favole scritte da Jean de La Fontaine, uno scrittore francese vissuto nel Seicento, come Il Sole e le Rane o Il Sole e il Vento.

Il Sole ha influenzato in modo diretto persino alcuni brani di musica sinfonica: durante il Romanticismo e le fasi successive infatti, i compositori riprendono frequentemente dei temi “naturali” con l’intento di tradurli in partiture per vari strumenti musicali. Uno degli esempi meglio noti è il tramonto orchestrato da Ludwig Van Beethoven nelle battute finali della sua Sesta Sinfonia, un brano ricco di innumerevoli riferimenti naturalistici. Altro esempio molto noto è dato dalla Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss, in cui sono presenti esplicitamente (sia nell’orchestrazione che proprio come titolo delle varie sezioni del poema sinfonico) dei richiami al sorgere e al tramontare del Sole. Altri autori hanno descritto in musica le varie fasi della giornata, con un richiamo alla levata del Sole, fra i quali Anton Bruckner (nella quarta sinfonia) e Modest Musorgskij (nel brano intitolato Una notte sul Monte Calvo, ripreso anche da Walt Disney per il finale del suo celebre Fantasia).

Leggi la definizione direttamente su Wikipedia